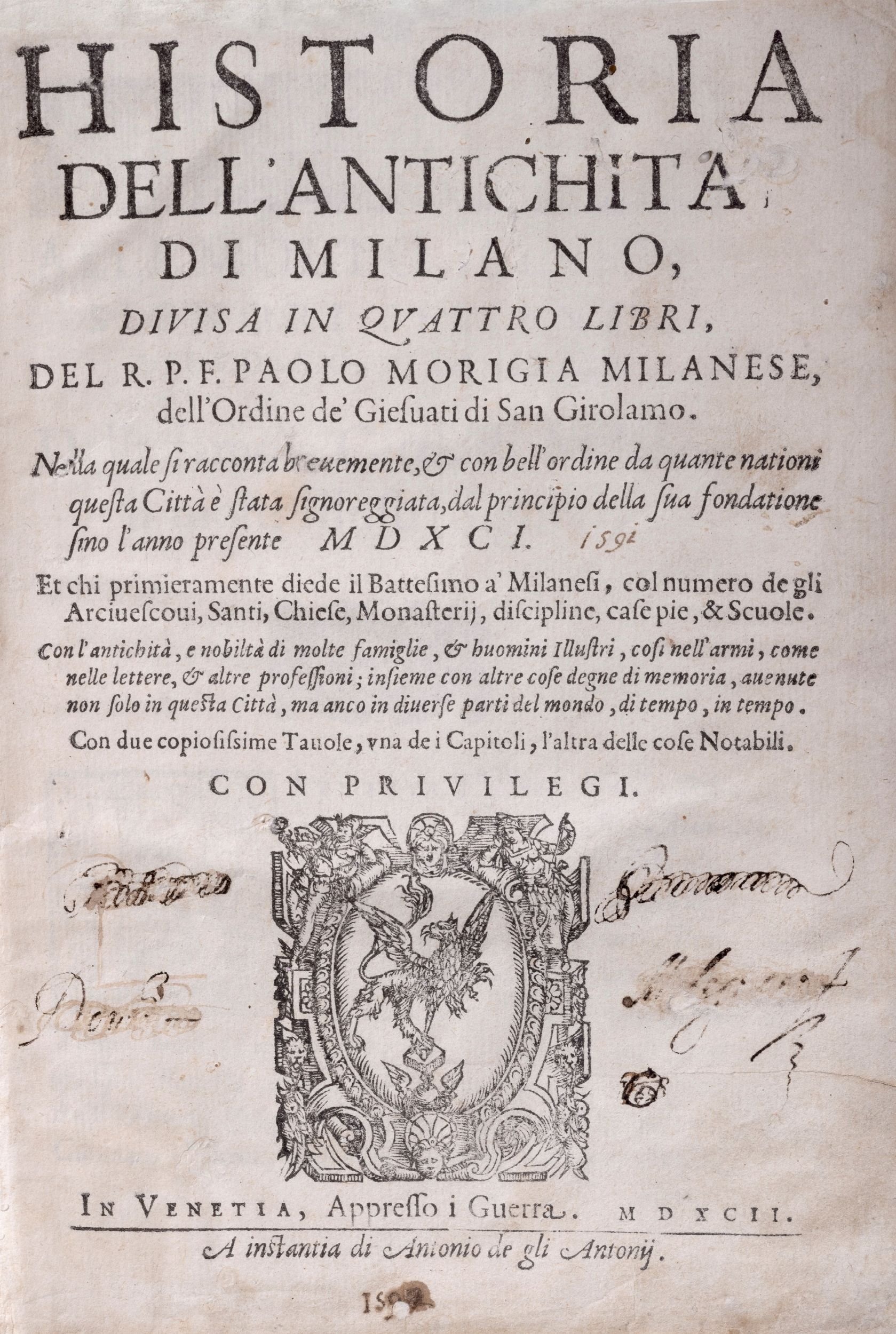

De Carugo, de Carugati, von Carugo, von Karuck

I de Carugo sono una famiglia lombarda di antica nobiltà, attestata dal IX secolo[1], feudataria fino alla fine del XV secolo di Carugo, comune della Brianza comasca occidentale, presso il quale possedeva un castello e dal quale prese l’origine ed il nome. Famiglia storicamente di parte ghibellina filoimperiale, con atto del 20 aprile 1377 venne ascritta nella Matricula nobilium familiarum Mediolani, ossia nella lista delle duecento famiglie patrizie milanesi per le quali era stabilito il diritto esclusivo all'Ordinalato della Metropolitana di Milano[2].

Ramificatasi attraverso i secoli, oltre che a Milano la famiglia è annoverata altresì nella nobiltà decurionale di Como, tra le famiglie di “antica nobiltà e di gloriose gesta” della Valtellina[3], nonché nel Libro d’Argento della Cittadinanza Originaria veneziana regolata sin dal 1305[4].

Diede abati e badesse a diversi monasteri, capitanò e si distinse in battaglia, ebbe familiari ed ambasciatori presso la corte viscontea e sforzesca, rettori e dottori presso le università di Milano e Pavia, fece parte del circuito podestarile, si impegnò nei massimi organi di governo nelle vesti di consoli, giudici, deputati, decurioni, commissari, famigliari ducali e consiglieri. Infine, nonostante le proprie origini guerriere, non disdegnò ed ebbe successo nell’attività mercantile.

A partire dalla seconda metà del XVII secolo, mentre l’influenza della famiglia cominciò ad eclissare nei territori sottoposti al controllo spagnolo, la stessa crebbe nell’ambito dei domini austriaci, nel cui contesto alcuni rami conobbero cambiamenti antroponimici dettati dall’influenza della lingua tedesca: da “von Carugo”, sostituendo la particella nobiliare originaria “de” con quella tedesca “von”, fino a “von Karuck”.

Arma della famiglia de Carugo, estratta dallo stemmario “Familienwappen kleinerer Adelshäuser im Herzogtum Mailand” commissionato dalla famiglia Fugger intorno al 1550-1555, e conservato presso la Biblioteca Nazionale Bavarese (Bayerische Staatsbibliothek).

Blasonatura

D'argento, al mastio di rosso, aperto del campo, merlato alla ghibellina il tutto racchiuso tra due trecce di capelli di rosso (Tricia Casatorum)

L’Epoca di Dominazione Spagnola 1535 – 1713

L’Ascesa del Ramo Valtellinese: i de Carugo Cancellieri Generali di Tutta la Valtellina

Dottori di diritto Civile e Canonico, Pronotai, Notai e Notai Imperiali

La Prima Dominazione Austriaca 1713 - 1796

Torna all’indice

Storia: Dalle Origini al XII secolo

Radici etimologiche

L’origine del nome della famiglia coincide con quella del rispettivo toponimo. Il Dizionario di Toponomastica Lombarda di Dante Oliveri suggerisce una possibile radice nel nome comune latino Calugo, per Caligo, Caliginis, ossia “Caligine” o nebbia[5]. Tale denominazione è altresì riscontrabile in alcuni documenti notarili del X secolo[6], nonché nel trattato del XIII secolo “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” dello storico Goffredo da Bussero. Il nome indicherebbe quindi “un territorio nebbioso, probabilmente a causa dell’esposizione a tramontana, nonché della presenza di fontanili e da questi molti ruscelli e laghetti, sotto a fitti ed estesi boschi”[7].

Non è da escludersi anche un’origine celtica in quanto tale è solitamente l’origine dei numerosi toponimi caratterizzati dalle desinenze celtiche ago, igo, ugo, ino e loro affini[8].

Infine, “Carugo” potrebbe essere un derivato a livello di oralità del termine latino Quadrivium, ossia un incontro di quattro vie, interpretazione che viene suggerita dall’antica situazione del nucleo di Carugo all’incrocio di quattro strade. Secondo questa visione l’originale latino quadrivium col tempo sarebbe divenuto possibilmente “Cadruvu”, “Caruvu”, “Caruu”, ed infine Carugo con “g” estirpatrice di iato[9].

Stadelberto de Carugo Giudice Imperiale

Il documento più antico attestante il nome della famiglia consiste in una pergamena scritta nel mese di agosto dell’anno 892 d.C., nella quale si registra il placito comitale indetto dal conte di Milano e del contado milanese Magnifredo I di Milano. A deliberare furono chiamati presso la Loggia della Corte del Ducato tredici nobili: Rotcherio Visconte di Milano, due Iudices imperiali, quattro Iudices della Città di Milano, Stadelberto “Iudex de Carugo”, due Germani di Agrate, e tre notai. La causa riguardò una permuta tra due rilevanti istituzioni e personalità del periodo: Pietro II arciprete e custode del Duomo di Monza, e Pietro II abate della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano[10].

Stadelberto de Carugo è pertanto il primo membro dell’omonima famiglia di cui si ha notizia nelle fonti storiche. Originario di Carugo, ebbe anche residenza a Milano ove fu inizialmente scabino. Fu infatti intorno all’870 che gli scabini milanesi cominciarono ad adottare il titolo di Iudices Mediolanensis o più semplicemente di Iudices al fine di riflettere lo status di missus permanente dell’arcivescovo di Milano[11]. Stadelbertus de Carugo passò al gruppo di nomina reale dei iudex domini regis dopo l’890[12].

In epoca carolingia l’esercizio di una funzione pubblica era generalmente accompagnato da un dovere di esercizio della funzione giudiziaria: conti, vescovi, conti di palazzo, missi imperiali, giudici, ebbero tutti il compito di presiedere e partecipare ai placiti ordinari e straordinari[13]. Il titolo di Iudex (i.e. “giudice”) venne assegnato per la prima volta a singoli membri dei collegi in un placito tenutosi a Pistoia nell’anno 812 d.C., ed identificava vassalli regi ed imperiali[14]. Gradualmente lo stesso titolo cominciò ad identificare solo quei membri dei collegi giudicanti che fossero anche letterati ed avessero una conoscenza del diritto[15]. Fu infatti solo nell’arco di un certo tempo che gli stessi scabini acquisirono una certa competenza tecnica professionalizzante[16]. Per tutto il secolo IX, il carattere collettivo dei giudizi e la necessità della presenza nei comitati giudicanti di uomini liberi, ossia di nobili prima che di tecnici, rimasero fattori essenziali[17].

La serie dei successivi placiti nei quali Stadelberto de Carugo fece parte del comitato giudicante, testimoniano la sua affermazione ed ascesa sociale[18]: nel placito tenutosi a Pavia il 4 marzo 899 dal vescovo e messo regio Giovanni, notiamo ch’egli fu promosso a “Iudex Domini Regis” ossia giudice reale[19]. Nel febbraio del 901 partecipò ad un placito tenutosi a Roma dall’imperatore Lodovico III e dal pontefice Benedetto IV, assieme ai più importanti vescovi, duchi, conti e giudici del regno, in qualità di “Iudex Domini Imperatoris” ossia giudice imperiale[20]. Con la stessa carica presenziò al placito tenutosi a Piacenza nel gennaio del 903 dal re Berengario, dal conte di palazzo e del contado di Piacenza Sigefredo, e dalla badessa del monastero della Resurrezione Adelberga[21]. Infine, il 14 maggio del 927 a Pavia intervenne nuovamente nelle vesti di giudice reale in un placito indetto dal conte di palazzo Giselberto nel quale si confrontarono l’avvocato del monastero di S. Pietro di Civate ed un certo Giselberto del fu Gaidaldo di Merate[22]. Entrambe le nuove qualifiche di giudice reale ed imperiale adottate da Stadelberto de Carugo furono di nomina reale[23].

Nel decimo secolo i giudici reali o imperiali, spesso a capo di una propria rete vassallatica[24], formarono un gruppo omogeneo assimilabile a quello dell’aristocrazia, sia quanto a posizione sociale che in materia di stili di vita: il re d’Italia Lotario nell’agosto del 949 donò al giudice Nazario le mura e le torri della città di Como[25]; nel 967 l’abate dell’Abbazia di Cluny ricevette la prima donazione italiana dal giudice di Pavia Gaidulfo e da sua moglie Ima, consistente in una serie di edifici ed una chiesa[26]; nella iudiciaria laumellese il giudice del Sacro Palazzo di Pavia Cuniberto nel 996 venne nominato conte di Lomello, mentre suo fratello Pietro divenne vescovo di Como; il fratello del giudice Gisulfo fu vescovo ed arcicancelliere di Novara[27], ed il giudice Leone fu vicedomino della stessa città[28]; a Pavia la figlia del giudice Walpertus andò in sposa al conte palatino[29]; Ingelbertus, figlio del giudice Pietro, divenne abate del monastero di Nonantola[30]; infine a Verona, il giudice Eriberto competé con il vescovo Ratherii e costituì una propria rete vassallatica.

Nella città di Milano, alcuni discendenti dei giudici milanesi divennero ordinari della Cattedrale, e lo storico Hagen Keller notò l’integrazione dei giudici milanesi nell’ordo dei capitanei, nonché il loro ruolo di guida del movimento patarino. In linea generale, l’ascesa delle famiglie dei giudici dell’Italia Settentrionale ebbe la sua massima e più frequentemente annoverata espressione nell’acquisizione della posizione di dominatus loci, mediante l’appropriazione di signorie rurali e di immobili di prestigio, al prezzo di una dipendenza personale e finanziaria con il vescovo di Milano[31]. Il percorso intrapreso nello stesso periodo dai de Carugo non si discosta con quanto delineato dalle suddette fonti: essi divennero infatti principalmente vassalli primi milites del vescovo di Milano, “dal quale ricevettero in beneficio il controllo delle località rurali, e per il quale svolgevano azioni di difesa mediante il controllo delle fortificazioni e la facoltà di chiamare alle armi gli uomini liberi del feudo”[32].

L’iniziale appartenenza di Stadelberto al collegio di scabini milanesi poi elevati a giudici di Milano, permette di estendere ulteriormente l’indagine circa le origini della famiglia de Carugo. Infatti, la professione e la posizione sociale degli scabini vennero tramandate di padre in figlio, profilandosi così più generazioni consecutive di scabini all’interno della stessa famiglia. Alternativamente i figli degli scabini, grazie al prestigio sociale dei propri padri, divennero proprietari terrieri o percorsero la carriera ecclesiastica[33]. Del resto prestigio sociale ed economico furono anche criteri in base alla quale avvenne il loro reclutamento. Non sorprenderà pertanto che gli scabini siano anch’essi considerati a tutti gli effetti membri della nobiltà locale[34], e che le fonti superstiti confermino il loro possesso occasionale di curtis, d’immobili in città, nonché la fondazioni di cappelle private[35]. Gli scabini furono responsabili anche di un’ampia gamma di attività al di fuori dei tribunali: presiedettero investiture, risolsero controversie e supervisionarono transazioni private, esecuzioni testamentari e alienazioni di beni. L’impatto quotidiano di queste attività e la loro presenza molto richiesta come boni homines, li spinse a divenire intermediari tra le popolazioni e l’amministrazione centrale, in particolare durante i giuramenti collettivi, e ad assumere naturalmente la guida delle comunità[36].

Il titolo di scabino e i suoi vantaggi servirono senza dubbio come ricompensa per servizi resi al conte o al vescovo[37]. La remunerazione degli scabini consistette principalmente in una dotazione di diritti e rendite fondiarie, denominata beneficium, sussistenti su fondi e comunità tendenzialmente limitrofi con quelli direttamente sottoposti al re, al vescovo, o al conte, in un’ottica di concessioni fondiarie indirizzate a rafforzare i legami tra gli interessi degli scabini e quelli delle autorità sia laiche che ecclesiastiche alle quali erano sottoposti[38]: lo scabino senese Aipo fu vassallo del re d’Italia Lotario I; agli inizi del secolo X lo scabino longobardo Pietro da Verona ebbe un proprio vassallo; diversi scabini del ducato di Spoleto ebbero ascendenti nella famiglia comitale; il vescovo di Lucca Pietro II (896-932) fu figlio del notaio e scabino magister Roffridus; infine, nelle città di Milano e Chiusi, la vicinanza tra gli scabini e l’autorità regnante alla quale rispondevano si caratterizzò in taluni casi anche in termini di legami di parentela[39].

La maggior parte della documentazione superstite profila lo scabino lombardo del decimo secolo come membro di famiglie di diritto longobardo, ma talvolta anche franco o romano[40], avente le proprie origini famigliari nelle località rurali e dotato di un’abitazione presso la città[41]. Carugo, è uno dei centri della Brianza settentrionale per i quali si hanno ancora documenti comprovanti una stabile presenza longobarda[42]. Tra questi, un atto di vendita datato primo di giugno 990 d.C., testimonia la discendenza longobarda dei de Carugo nonché la loro connessione con importanti famiglie ed istituzioni monzesi di medesima origine[43]. In particolare, Pietro, presbitero dell’Ordine di San Giovanni, ossia presbitero presso la basilica di san Giovanni Battista in Monza, fondata dalla regina Teodolinda come cappella palatina del suo Palazzo Reale monzese, residenza estiva della corte longobarda; assieme ad un certo Magnus ed Aldo de Villola, figli del fu Aldegisi, famiglia di legge longobarda, acquistano da Arnaldo e Garibaldo de Carugo, figli di Andrei “de loco Calugo” (ossia Carugo), “qui professi sumus lege vivere langobardorum” ossia anch’essi di legge longobarda, un terreno inclusivo di palazzo, corte ed orto presso la Contrada d’Arena in Monza. La proprietà sembrerebbe però essere appartenuta inizialmente alla famiglia monzese della moglie di Garibaldo, Ficia, figlia di Tadoni de loco Modicia (ossia Monza). Essa riconosce Garibaldo de Carugo quale suo marito e mondualdo, e conferma ai propri genitori di non essere stata forzata alla vendita né da lui né da nessun’altro membro della famiglia del marito.

Del resto l’introduzione ed attribuzione del titolo di scabino da parte dei carolingi intorno all’810 d.C.[44], interessò inizialmente proprio il preesistente “personale” longobardo: i vecchi funzionari longobardi nell’Italia Settentrionale, gli sculdasci a Spoleto, i locopositi e i locoservatores a Pisa e a Lucca, i quali mantennero le proprie funzioni aggiornando solamente il proprio titolo[45]. Ciò si riflesse anche in un crescente accostamento di titoli di origine longobarda e titoli di origine franca come “guastaldus scabinus” o “scabinus sculdassius” ancora presente in molti luoghi fino all’inizio del X secolo[46].

In età longobarda i titoli di Dux, Gastaldius, e Iudex vennero sostanzialmente parificati dall’Editto di Rotari del 643 d.C., e delineavano un governatore delle province con poteri amministrativi, giudiziari e militari[47]. A seguito di tal editto, i testi normativi longobardi designarono come “Iudex” sia il duca che il gastaldo. I testi di pratica giudiziaria invece raggruppavano sotto il nome di “Iudices” tutti i pubblici funzionari, laici o ecclesiastici, dotati di potere di comando, ossia il duca, vescovo, gastaldo, i missi e gli sculdasci presi singolarmente o raggruppati[48]. Importanti distretti limitrofi di Carugo, come quello di Castelseprio, o poco più distanti, come Stazzona, Angera, e Bellinzona, si costituirono già a partire dal VII-VIII secolo come iudiciarie sottoposte all’autorità di un gastaldo (Iudex) longobardo. In particolare, la gastaldia di Claro (Bellinzona) sopravvisse fino agli inizi del XV secolo come complesso di diritti, fitti e decime[49].

Nel formulare delle ipotesi circa il profilo socio economico degli ascendenti di diritto longobardo del giudice imperiale Stadelberto de Carugo, si potrebbe supporre che il loro titolo franco di scabino fosse stato inizialmente assegnato ad un membro della famiglia detentore del titolo longobardo di sculdascio, con competenze legate alle funzioni di polizia, di giustizia, all’esazione e sanzione dei debiti e dei debitori, nonché al comando della leva militare[50]. A tale supposizione si giunge tenendo conto che al titolo longobardo di gastaldo, più importante di quello di sculdascio, a partire dall’anno 810, venne più comunemente assegnato quello di “visconte”, talvolta con un semplice cambiamento di nome[51]. A partire dal regno di Ludovico II (844) gli sculdasci sono intesi quali vassalli diretti del conte o del vescovo, “vassi episcoporum”[52], una caratteristica questa che si traslò appieno nel titolo di scabino. Le fonti Milanesi confermano l’esistenza di sculdascie a Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, Cavenago, fino a Lugano, e sculdasci residenti a Milano e diretti vassalli del conte[53]. Infine, gli storici individuano tra le principali cause della graduale scomparsa del titolo di sculdascio l’avvento degli scabini e dei giudici reali, i quali ben presto si sostituirono agli sculdasci nell’esercizio delle loro funzioni. La tendenza è particolarmente evidente in ambito giudiziario. Non si trattò tanto di concorrenza quanto di progressiva fusione, chiaramente visibile anche nella doppia attribuzione del titolo di sculdascio e scabino “scavinus et sculdasssio” nella medesima persona[54].

I de Carugo “conti rurali”

Tra i molteplici fenomeni che a partire dal IX e X secolo caratterizzarono nel regno italico il cosiddetto particolarismo postcarolingio, si hanno l’eclissi delle antiche “dinastie funzionariali” sia in ambito cittadino che in quello rurale, la sostituzione, soprattutto ad opera della dinastia ottoniana, degli antichi “conti urbani” con “vescovi-conti”, l’emergere di nuovi centri di potere locali a causa della frammentazione della rete vassallatica, la quale vide nuove investiture, la patrimonializzazione dei benefici, l’usurpazione, l’incastellamento, e l’affermarsi della signoria di banno[55]. Lo storico Ludovico Antonio Muratori, nella sua monumentale opera Antiquitates Italicae Medii Aevi, identifica tali nuovi centri di potere locali del contado nei cosiddetti “conti rurali”[56].

I conti rurali furono pertanto i signori di quelle famiglie nobili del contado che nel sopradescritto periodo storico si emanciparono dalla loro condizione vassallatica e cominciarono ad esercitare nei loro distretti un potere sovrano[57]. Nella maggior parte dei casi i conti rurali esercitarono tale potere “di fatto”, ossia solo per un ristretto numero di località si conservano tuttora i diplomi regi od imperiali per mezzo dei quali i signori locali vennero eletti al rango comitale prima dell’anno mille[58]. Il più antico di siffatti diplomi, di cui si ha notizia, venne promulgato dal re d’Italia Ugo di Provenza e suo figlio Lotario II il 4 marzo del 945 a favore di Gropardo, loro fedele, divenuto conte de Castro Fontaneto nei pressi di Novara[59]. Secondo quanto riportato da Galvano Fiamma, fu proprio nello stesso periodo, e per tramite degli stessi Ugo di Provenza e Lotario II, che si istituì anche un Vicario generale nella Martesana, dal quale ebbero origine alcune delle famiglie della Consorteria dei Giussano.

Il Contado della Martesana, al quale apparteneva il territorio controllato dalla famiglia de Carugo, fu per lungo tempo sottoposto alle influenze contrastanti dell’impero e del papato, nonché spesso terreno di battaglia tra gli eserciti imperiali e quelli comunali, e tra le principali partes (fazioni) nelle quali si strutturò la società. Nel 1036 le milizie dei de Carugo vennero in soccorso ai valvassori milanesi, cacciati dalla città dall’arcivescovo Ariberto da Intimiano. Giunto in Italia l’Imperatore Corrado II Il Salico, nel 1037 mise sotto assedio la città di Milano e promulgò a sostegno della nobiltà minore l’Edictum de Beneficiis Regni Italici. Tale nuova costituzione imperiale estese anche ai valvassori i benefici fino ad allora riservati al rango dei capitanei, ossia di irrevocabilità (se non per giusta causa, identificata dal giudizio di propri pari) e di ereditarietà dei propri feudi, anticipando così di oltre un secolo la promulgazione di equiparabili protezioni legali emanate nella meglio nota Magna Carta[60]. Nel 1042 le famiglie nobili della Martesana verranno in soccorso dell’intera nobiltà cittadina, sia quella dei capitanei che quella dei valvassori, nonché del vescovo Ariberto da Intimiano, i quali furono tutti cacciati dalla città dalla Pars Populi in armi. Dopo un assedio durato circa tre anni, i nobili riuscirono a fare ritorno a Milano[61].

In siffatto contesto, i nobili della Martesana rimasero politicamente indipendenti fino al 1183[62]. Nel caso specifico, l’indipendenza dei nobili martesani è chiaramente esemplificata da quanto riportò il cronista Sire Raul nella sua raccolta sincrona Annales Mediolanenses, nella quale si narra dell’incontro tra l’Imperatore Federico Barbarossa ed i nobili martesani avvenuto a Monza nei giorni successivi all’8 settembre 1158. Per aggiudicarsi l’appoggio militare dei nobili martesani, l’imperatore dovette elargire loro promesse ed importanti somme di denaro. I martesani, accettando l’invito dell’Imperatore, venivano meno a quanto avevano in precedenza già promesso ai milanesi, con i quali erano “federati” e “in gran numero legati da legami di parentela”[63]. In altre parole, all’alba di questi eventi, le famiglie nobili del contado non sembrerebbero essere sottoposte ad un rigoroso rapporto vassallatico né con l’Imperatore né con Milano. Tale dovette essere pertanto la condizione della famiglia de Carugo e di molte famiglie nobili del contado della Martesana, fintantoché questo territorio rimase oggetto d’irrisolta contesa.

Ciò detto, in base al criterio deduttivo adottato dagli studiosi Giovanni Dozio e Giuseppe Prestinoni, è d’uopo affermare che i de Carugo furono indubbiamente fedeli all’imperatore in quanto legati al Capitolo del Duomo di Monza e all’abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate[64]. Il 27 aprile del 1162 entrambe queste istituzioni ricevettero riconoscimenti a nome dell’imperatore: la cattedrale di Monza fu formalmente investita di beni e giurisdizioni feudali[65], mentre l’abbazia venne sottoposta alla diretta giurisdizione dell’imperatore mediante diploma di protezione imperiale[66]. In più occasioni le milizie dei de Carugo parteciparono attivamente allo scontro armato al fianco dell’imperatore. Nel novembre 1162 i de Carugo si schierarono in armi con l’imperatore Federico Barbarossa e contribuirono alla distruzione di Milano[67]. In particolare, alle milizie del Contado della Martesana venne affibbiato il compito di distruggere le fortificazioni cittadine a cominciare da quelle afferenti a Porta Nuova[68]. Nell’anno 1239 si unirono agli eserciti di Federico II, il quale diede mandato di espropriare i beni di quanti fossero rimasti fedeli a Milano.[69]

La riaffermazione dei loro seniores passò innanzitutto dalla proposta dell’imperatore che a capo sia del contado del Seprio che di quello della Martesana fosse posto il conte Gozwin von Heinsberg. Questi venne poi affiancato dal cavaliere teutonico Ruino in qualità di podestà del territorio della Martesana. Infine, a partire dal 25 giugno del 1183, giorno in cui venne conclusa la Pace di Costanza, il contado della Martesana cadde stabilmente sotto la giurisdizione della città di Milano[70].

Quindi i de Carugo furono principalmente vassalli primi milites del vescovo di Milano, “dal quale ricevettero in beneficio il controllo delle località rurali, e per il quale svolgevano azioni di difesa mediante il controllo delle fortificazioni e la facoltà di chiamare alle armi gli uomini liberi del feudo”[71]. Furono inoltre vassalli diretti dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, nella persona di Ser Rodolfo de Carugo, in quanto Abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte, soggetta alla diretta protezione dell’Imperatore[72]. Come riportato dal cancelliere imperiale infatti, per ordine dell’imperatore Federico Barbarossa, “su tutta la giurisdizione del monastero di Civate nessuna città, nessun Milanese, e nessuna persona pubblica o privata, grande o piccola, potrà avere alcun diritto, se non ch'egli solo e i suoi successori re ed imperatori dei Romani, e l'abate dello stesso monastero”[73].

Detentori del dominatus loci su Carugo, sia il castello, ma anche i possedimenti allodiali ed i diritti signorili della famiglia, si inquadravano tra quelli detenuti dalle restanti famiglie appartenenti alla consorteria e radicate sui territori limitrofi, costituendo così una rete di castra e cassine, sia ad uso militare che per il coordinamento della produzione fondiaria[74].

Come scrisse Giovanni Dozio nella sua opera storiografica sul Contado della Martesana, dei “conti rurali ormai eran rimasti null’ altro che ricchi proprietari col nudo titolo di conte”[75]. Ad oggi i de Carugo vengono ricordati quali conti nella leggenda locale del "Cunt de Carüc" (ossia conte de Carugo)[76], nonché come tali sono riferiti in alcuni musei locali[77]

L’Età Comunale 1183-1276

Il secolo dell’epoca comunale, che intercorse tra la Pace di Costanza e l’inizio del dominio Visconteo, fu per la famiglia de Carugo, così come per molte altre famiglie ghibelline del contado, inclusi i Visconti, un periodo di sfide e di tenace resistenza. I de Carugo mantennero uno schieramento filoimperiale, e furono in prima linea al fianco dell’arcivescovo di Milano nella lotta contro i regimi del Comune di Popolo e dei della Torre[78]. Fino all’avvento dei Visconti nel 1277, essi rimasero relativamente estranei alla vita politica cittadina milanese, coinvolti, al più, fornendo l’appoggio del proprio castello alla Pars Nobilium[79].

Nell’ambito delle trattative che precedettero la stipulazione della Pace di Costanza, i messi dell’imperatore Federico Barbarossa riuscirono ad imporre l’istituzione delle curie imperiali giudiziarie d’appello dalle sentenze dei magistrati comunali. Alle stesse curie imperiali veniva altresì attribuita la giurisdizione nelle controversie tra Comuni e vassalli imperiali. Il 30 aprile 1186 dal palazzo vescovile di Lodi, il giudice della curia imperiale Ottone Zendadario, pronunciando una delle prime sentenze delle neocostituite curie d’appello, dichiarò che l’Abate del monastero di Sant’Ambrogio di Milano, aveva il diritto di appellarsi contro la sentenza consolare col quale era stato deferito d’ufficio il giuramento dovuto al Monastero dai vicini di Cologno sul Lambro[80]. Nelle fonti permangono le dettagliate condizioni di scelta dei testimoni compilate dal causidico dell’abate, il quale prescrisse d’interrogare i testimoni singolarmente ed in dettaglio per amore dell’Abate di Sant’Ambrogio: “Interrogate testes omnes singilatim et diligenter pro amore beati confessoris sancti Ambrosii”[81]. La presenza di Iohannes (Giovanni) de Carugo tra i testimoni chiamati a supportare le argomentazioni a favore del monastero, esemplifica la perdurante vicinanza tra gli esponenti della famiglia de Carugo e le autorità imperiali ed ecclesiastiche, con le quali ebbero un rapporto di vassallaggio.

In particolare ai testimoni venne richiesto di confermare che il monastero, nel proprio territorio di competenza, era solito richiedere il giuramento di fedeltà e imporre precetti e sanzioni su suoi districtabiles, che allorquando si fosse reso necessario, il monastero espulse i trasgressori ed ebbe rimosso i decani eletti senza il suo consenso[82]. In altre parole, il monastero volle dare prova del fatto ch’esso deteneva sui propri possedimenti honor et districtus. In questo periodo storico di sviluppo e di emancipazione dei Comuni, siffatte questioni di giurisdizione fomentarono frequenti scontri e tensioni. Alle velleità del Comune di Milano di allargare la propria giurisdizione sulla campagna, si oppose la ferma volontà dell’aristocrazia e dei grandi enti ecclesiastici di mantenere i propri poteri signorili[83].

Furono probabilmente dispute afferenti alla giurisdizione temporale, che portarono nel 1221 l’arcivescovo di Milano Enrico da Settala a scomunicare il podestà di Monza[84], un atto al quale il Comune cittadino rispose bandendo il prelato. Al fallimento del tentativo di mediazione del legato pontificio Ugolino d’Ostia, seguirono quindi nuovi anni di guerra che videro contrapporsi da una parte la fazione del popolo e delle istituzioni cittadine da essi controllate, e dall’altra la nobiltà dei capitanei e valvassori e le istituzioni religiose. Secondo le Notae Sancti Georgii nel periodo natalizio di quell’anno cominciò un vero e proprio esodo della classe nobiliare la quale, capitanata dall’arcivescovo, abbandonò la città di Milano per prepararsi allo scontro armato. L’arcivescovo si rifugiò a Cantù, mentre le famiglie della nobiltà cittadina vennero accolte presso i castelli della nobiltà rurale incluso quello della famiglia dei de Carugo. I castelli del Contado della Martesana e del Seprio divenuti così le roccaforti della nobiltà sia rurale che cittadina, vennero attaccati dalle milizie popolari capitanate dal podestà Ardigotto Marcellino, le quali, nell’agosto del 1222, giunsero a distruggere il castello dei de Carugo[85]. Ad oggi, dell’antico fortilizio merlato, rimane solo parte di una torre

La Torre di Carugo (Carugo, CO), ultime vestigia dell’antico castello della famiglia de Carugo distrutto nel 1222. La merlatura ghibellina a coda di rondine, nonché la torretta sovrastante, vennero abbattute nel 1910.

Miky26930 - Own work

Oltre che durante gli eventi bellici, nel corso dell’età comunale la famiglia de Carugo e la consorteria d’appartenenza dovettero difendere le proprie prerogative anche dalla persecuzione politica e religiosa. Nel 1240 le istituzioni cittadine milanesi introdussero infatti lo strumento di persecuzione politica di massa detto “bando per malesardia”, destinato a colpire personalmente chiunque fosse accusato di schierarsi con l’Imperatore[86]. Il nove novembre del 1273 il giudice per le esazioni e le malesardie del comune di Milano Francesco Sterzato, su richiesta della badessa del Monastero Maggiore di Milano, condannò per malesardia Repellus de Carugo figlio del Dominus Ser Guidoni de Carugo di Porta Cumana in Milano, al quale seguì l’ordine di sequestro di alcuni dei suoi beni[87].

Nobili e Decurioni Comensi

La repressione politica indirizzata alle famiglie nobili di parte ghibellina, quale fu quella dei de Carugo, fu sicuramente una delle ragioni per le quali la famiglia rimase, fino all’avvento dei Visconti, essenzialmente estranea alla vita politica cittadina milanese. Nella città filoimperiale di Como invece, il ramo comense dei de Carugo copriva ruoli politici di grande prestigio già da alcuni decenni. Le fonti storiche ricordano, tra gli altri, Ambroxii (Ambrogio) de Carugo, testimone in un atto di permuta del 10 maggio 1176[88], tra il monastero di San Benedetto e la Chiesa di Santa Eufemia dell’Isola Comacina; Ottone de Carugo, Console di Giustizia di Como ed artefice della sentenza del 15 maggio 1202 nella lite dei Canonici di San Lorenzo di Chiavenna contro Bertramo e Pietro fratelli de Stoa[89]; Jacopo (o Giacomo) de Carugo, ambasciatore comense all’assemblea del governo della Lega Lombarda tenutasi l’8 dicembre 1229 presso il Palazzo Arcivescovile, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Enrico da Settala, dei rettori e del Podestà[90]; Lanfrancus de Carugo, Decurione del Consiglio Generale di Como, figlio di Leone de Carugo[91], che su sua proposta del 24 novembre del 1260 decise con votazione che i Bormiesi dovessero versare duecento lire di denari «nostrorum» cioè di Como, piuttosto che di moneta imperiale[92]. Infine, in un atto d’investitura livellaria del 1290 circa, si registra Lanfranco de Carugo notaio per l’abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate, figlio di ser Pietro de Carugo[93].

Membri dell’Ordine sacro e degli Ordini Monastici: secoli XII e XIII

Nel contesto lombardo, in risposta allo sviluppo delle istituzioni cittadine in competizione con i privilegi storici della nobiltà, quest’ultima a partire dall’XI secolo non si distinse più semplicemente nel binomio milites – pedites, tipico delle clientele feudali e militari, ma in quello di capitanei et valvassores – populus. Nell’ambito di questa nuova definizione, la condizione fondamentale mediante la quale la classe aristocratica dei capitanei e dei valvassores si distingueva da quella popolare fu l’appartenenza della propria famiglia alla gerarchia vassallatica facente capo all’arcivescovo o, più raramente, all’imperatore[94]. Tale condizione dava ai membri delle famiglie nobili l’accesso esclusivo al capitolo maggiore della cattedrale di Milano il quale, sin dal XII secolo, non ammise le famiglie di estrazione popolare[95]. Come riportato nel Liber Consuetudinum del 1217, le famiglie aristocratiche imposero all’arcivescovo l’impegno a non creare nuovi legami feudali, creando così una classe nobiliare chiusa, che non riconosceva come pari nemmeno quelle famiglie che avessero raggiunto equivalente influenza mediante l’acquisto in denaro di giurisdizioni e diritti signorili. Infatti, la supremazia delle famiglie nobili, sancita giuridicamente ed ereditaria, non ebbe unicamente a che vedere con la capacità economica, ma piuttosto con la padronanza delle armi, la gestione della giustizia e l’imposizione fiscale, alla quale esse si sottraevano in quanto residenti nei propri castelli[96].

L’aristocrazia milanese, così definita, competeva da una posizione di vantaggio, contro la parte popolare, per il controllo dei beni della Chiesa e dei grandi enti ecclesiastici. I legami familiari dei religiosi contribuivano infatti ad influenzare lo schieramento politico dell’ente di appartenenza e ad indirizzarne l’attività economica. Un efficace meccanismo di allargamento dell’influenza famigliare vedeva abati e badesse dei grandi monasteri assegnare le cariche di governo delle comunità soggette, ai membri della propria famiglia di origine, creando in tal modo un “dominus” laico locale per conto dell’ente ecclesiastico (e.g. avvocati, rappresentanti e vicari abbaziali)[97]. Eventuali beni e diritti lasciati in legato agli enti ecclesiastici sarebbero effettivamente rimasti nell’ambito del controllo familiare ed allo stesso tempo protetti dalle istituzioni cittadine in quanto di pertinenza della Chiesa.

Abbazia di San Pietro al Monte, valle dell'Oro, comune di Civate in provincia di Lecco.

Di Laurom - Opera propria, CC BY-SA 3.0

La famiglia de Carugo ebbe un’importante presenza presso gli enti religiosi come testimoniato dalle fonti. Ser Rodolfo de Carugo fu abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate per circa trent’anni, dal 1221 fino a circa il 1249 (sicuramente oltre il 1244)[98]. Per quanto concerne il dominatus direttamente gestito dai monasteri, i rispettivi abati e badesse esercitavano i diritti giurisdizionali al pari dei domini laici, adottando spesso anche forme di vita militare[99]. L’abbazia, che secondo alcune fonti fu fondata dal re longobardo Desiderio nel 772 d.C., nel periodo tra la seconda metà del XIII e l’inizio del XIV, venne attaccata e parzialmente distrutta dalle milizie del Comune di Milano. Ciò avvenne per ritorsione contro i monaci dell’abbazia che negli scontri del secolo precedente rimasero fedeli all’Imperatore Federico Barbarossa[100], e che nel gennaio del 1254 diedero rifugio all’Arcivescovo di Milano Leone da Perego, uscito dalla città assieme ai nobili a causa di un’insurrezione della parte popolare[101]. “Domini domini” Giordano de Carugo fu monaco presso la medesima abbazia nel 1293[102].

Domina Carenza de Carugo e domina Bellacara de Carugo, furono monache del monastero benedettino di San Vittore di Meda, il più ricco dei monasteri di benedettine del contado della Martesana, attestate rispettivamente già nel febbraio 1257 [103] e nell’aprile 1277 [103a], un periodo pluridecennale che testimonia il radicamento della famiglia de Carugo nella comunità monastica medese nel corso del XIII secolo. In questo periodo storico i monasteri femminili dell’area milanese e briantea rappresentarono un elemento strutturale della società sia cittadina che del contado, svolgendo una funzione che oltrepassava l’ambito strettamente religioso per inserirsi stabilmente nelle strategie familiari delle élite locali. La storiografia ha evidenziato come tali istituzioni accogliessero prevalentemente donne provenienti da famiglie aristocratiche o dal ceto dirigente rurale e urbano, per le quali la vita monastica costituiva una modalità alternativa al matrimonio, funzionale alla gestione del patrimonio, e al consolidamento dei rapporti con la Chiesa ambrosiana. I conventi femminili non operavano infatti come istituzioni isolate, ma come nodi di reti locali fondate su relazioni familiari, patrimoniali e territoriali, spesso rafforzate da legami di lunga durata con l’autorità episcopale [103b]. Accanto alle monache de Carugo, sono attestate infatti religiose appartenenti a famiglie di analogo radicamento territoriale, anch’esse originarie di località limitrofe, quali le de Besuzio (Besozzi), le de Buixio (Bovisio), le de Raude (Rho), le de Birago, le de Lantate (Lentate), le de Bucinigo (Buccinigo), e le de Madernis (Cesano Maderno).

Il 4 aprile 1277 Carenza e Bellacara de Carugo partecipano all’elezione della nuova badessa, Contessa de Besuzio, in luogo di Maria de Besuzio, la quale rinunciò alla carica in ragione della propria anzianità ed infermità. La conferma sarà consegnata nelle mani di Gaspare, preposito di Brebbia, inviato dallo stesso arcivescovo di Milano Ottone Visconti con lettera del 31 marzo [103c].

Infine, Guglielmo de Carugo fu cappellano presso la Chiesa di Santa Maria in Strada in Monza nell’aprile del 1286[104].

Santi Aimo e Vermondo Corio, conti di Turbigo, fondano il monastero di San Vittore a Meda in Brianza, in una miniatura della prima metà del 1400, attribuita ad Anovelo da Imbonate, miniatore e pittore italiano al servizio della corte viscontea.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 26, fol. 4v, 87.MN.33.4v, Getty’s Open Content Program.

Conflitti giurisdizionali e scontri armati con gli enti ecclesiastici

Tra i fattori capaci di minacciare i rapporti tra gli enti ecclesiastici e la nobiltà ghibellina, della quale fece parte la famiglia de Carugo, si possono annoverare le ingerenze della Curia romana per mezzo del legato pontificio e dell’inquisizione ecclesiastica. Quest’ultima estese il concetto di eterodossia fino ad includere qualunque avversario della chiesa, facendone così un ulteriore strumento politico per mezzo del quale si colpirono le famiglie aristocratiche ghibelline; mentre il legato pontificio Gregorio da Montelongo, di fatto alla guida della politica cittadina, strinse un’alleanza tattica con la fazione Popolare. Le famiglie de Carugo e Giussani furono entrambe duramente attaccate in particolare nel periodo successivo alla disfatta comunale nella battaglia di Cortenuova del 1237.

Il 19 agosto 1254 con la Ad audientiam nostram, Papa Innocenzo IV ordinò la distruzione di uno dei più importanti tra i castelli della famiglia Giussani, il castello di Gattedo. L’ordine conseguì al coinvolgimento di almeno tre membri della famiglia, ser Tommaso da Giussano, Roberto da Giussano, detto Patta, signore del castello di Gattedo, e suo fratello Enrico Rosso da Giussano, nell’organizzazione dell’omicidio del frate inquisitore Pietro da Verona, perpetrato nei pressi di Barlassina il 6 aprile del 1252. Il castello di Gattedo, faceva parte di un esteso sistema difensivo anche del territorio dei de Carugo, che includeva altresì i castelli di Guardia (oggi Cascina Guardia), di Incasate, e di San Martino (ove rimane l’omonima chiesetta, probabilmente cappella di famiglia e prima ancora parte di un monastero). La distruzione del castello ebbe anche un alto valore simbolico e religioso dal momento che ivi furono sepolti i vescovi catari Nazario e Desiderio[105], le cui spoglie mortali, per lo stesso ordine del papa, furono dissotterrate e date alle fiamme dagli inquisitori[106].

Le famiglie de Carugo ed il Monastero di San Maurizio detto il Maggiore

Il Monastero Maggiore fu il più vasto ed antico monastero femminile di Milano, fondato tra la tarda età longobarda e la prima fase carolingia (VIII - IX secolo) e soppresso soltanto nel 1798. A partire dal 1078, la dedicazione a San Maurizio si affiancherà a quella originaria mariana, ridefinendone stabilmente anche il nome in Monastero di San Maurizio detto il Maggiore [107]. Fra il 1133 ed il 1134 il Monastero Maggiore acquistò dalla famiglia Cani, per 939 lire di buoni denari d’argento, le proprietà ed i relativi diritti giurisdizionali d’honor et districtus sui territori di Arosio, Pozzolo, Briosco, Cogliate e Romanò [108]. Il cenobio, che ospitava monache provenienti dalle più illustri famiglie milanesi, venne risparmiato dall’imperatore Federico Barbarossa, il quale lo escluse dalle incursioni e distruzioni impartite alla città di Milano nell’inverno del 1162 [107a].

Veduta della Torre Poligonale e della Torre Quadrangolare, sorte per volere dell’imperatore Massimiano Erculeo tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. La prima fece parte delle mura urbiche della città, mentre la seconda fu una delle torri laterali del circo romano (lo stesso ove nel 604 d.C. il re dei Longobardi Agilulfo e la regina Teodolinda associarono pubblicamente il proprio figlio Adaloaldo al potere). Entrambe divennero poi parte del Monastero Maggiore, funzionando rispettivamente come cappella e campanile dell’antica chiesa.

Dettagli degli affreschi rinvenuti all’interno della Torre Poligonale, cappella del Monastero Maggiore, risalenti al XIII secolo. Le due monache benedettine rappresentate furono con ogni probabilità le committenti.

Copyright Immagini/Foto © Museo Archeologico di Milano. Comune di Milano. Tutti i diritti di legge riservati.

Fino al 1230 circa, ossia nel periodo antecedente all’elezione di Mattea Pirovano alla carica di badessa, il Monastero sembrò adottare una gestione mediata del territorio di Arosio, coinvolgendo sapientemente le famiglie nobili della consorteria, in primis quella dei de Giussano, ed in misura minore quella dei de Carugo [109]. Il territorio di Arosio confinava con quelli sotto il controllo delle famiglie della consorteria, e ne subì per lungo tempo le influenze. I de Giussano detennero sia alte cariche consolari in rappresentanza della popolazione locale, che importanti cariche rappresentative dello stesso Monastero. Sia la famiglia de Carugo che quella de Giussano possedevano nel territorio di Arosio grandi proprietà fondiarie ed immobili presso il centro abitato. Guido de Carugo e Tommaso de Giussano possederono edifici all’interno del Castello di Arosio[110]. Nel 1202 Ottone de Giussano fu messo del Monastero Maggiore in occasione del giuramento di fedeltà dovuto dai rustici alla badessa[111]. Il 25 novembre 1210 il Monastero Maggiore entrò in un contratto di vendita con alcuni esponenti della famiglia de Giussano per mezzo del quale avrebbe ceduto alla stessa tutti i suoi possedimenti e diritti giurisdizionali nei territori di Arosio, Bigoncio, Cogliate, Romanò, Guiano, Pozzolo, Brenna e Cremnago. Il 26 febbraio 1214 il Monastero riacquistò gli stessi possedimenti restituendo la caparra alla famiglia de Giussano. La dottoressa Elisa Occhipinti, docente di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Milano, avanzò l’ipotesi che il negozio giuridico tra il Monastero e i de Giussano fosse fittizio, e che servisse invece a delegare ai potenti de Giussano il compito di imporre ai distrittabili l’onere di rifacimento del castello di Arosio[112]. I de Giussano in Arosio mantennero il controllo della carica podestarile in modo continuativo dal 1216 per oltre cinquant’anni[113]. Nel 1217 a Milano Ambrogio da Giussano venne nominato Rector per conto del Monastero ed alle dirette dipendenze della badessa Vittoria Cotta, esponente dell’omonima famiglia di antica nobiltà[114]. Ser Rodolfo de Carugo, “personaggio eminente”[115] di “cospicua origine”[116] potrebbe aver detenuto la carica di console[117].

All’elezione a badessa di Mattea Pirovano nel 1235, seguirono quelle di Agnese dell’Orto nel 1261, Pietra Osii nel 1277, e di Belengeria della Torre del 1298, succedendosi così alla guida del Monastero Maggiore solo esponenti di famiglie filo-torriane appartenenti alla fazione popolare[118]. Queste condussero una politica di acquisizioni caratterizzata da obiettivi politici, più che economici, e mossa principalmente dall’interesse al controllo del Castello di Arosio come luogo di potere[119]. Venne trascurato l’antico approccio gestionale inclusivo delle famiglie nobili locali, per adottarne uno oltranzista ed irrispettoso del diverso stato giuridico che distingueva i rustici distrittabili, dai nobili, sui quali il monastero non aveva giurisdizione. Fino al 1251, gli statuti promulgati dal Monastero, con la formula “convocatis prius vicinis ipsorum locorum”, specificavano nel proemio che ad essere convocati furono i soli vicini. Emessi nel 1282 i nuovi statuti dalla badessa donna Pietra Osii, venne ufficializzata l’intenzione di piegare le famiglie nobili locali alla giurisdizione del monastero, sostenendo che quest’ultima fosse “super hominibus tam nobillibus quam vicinis”[120]. Questo nonostante una recente sentenza del giudice ed assessore del podestà di Milano avesse chiaramente ribadito che il comune nobilium di Arosio non fosse sottoposto alla giurisdizione del Monastero, in quanto la superiore condizione giuridica dei nobili aveva precedenza sulla territorialità dei diritti di signoria[121]. Con tale sentenza del settembre 1270, Rainaldo Salimbene, giudice ed assessore del podestà di Milano, ad istanza dei nobili, vietò ai popolari di usare forza, di associarsi o congiurare contro i nobili, vietò inoltre a questi di astenersi dal servire i nobili, o dall’aiutarli o dal non comprare i loro beni. Infine, pose il divieto a che si usino i pascoli e i boschi dei nobili. I nobili in questione furono Boneto e Dolzeto (Dolcetto) de Carugo, figli del fu ser Rodolfo de Carugo. Nella contesa la pars popolare si definisce quale “comune vicinorum” e “comune loci de Aroxio”, mentre i secondi, definendosi unicamente quali nobiles, ed avendo nella sentenza confermata la propria superiorità giuridica, formavano di fatto come “uno stato nello stato”[122]. Non si può nemmeno affermare che la sentenza del Salimbene avesse carattere di novità nel panorama normativo dell’epoca, se già nel dicembre 1183 il giudice e console milanese Eriprando diede ragione ad alcuni esponenti della nobile famiglia de Canturio (Cantù), allorquando questi si rifiutarono di sottostare alle condiciones del Monastero[123].

Le frequenti controversie che afflissero il territorio di Arosio e che interessarono da una parte i nobili locali, e dall’altra il Monastero Maggiore, sono ascrivibili ai conflitti di carattere giurisdizionale tra fazioni avverse tipici del periodo comunale. Tuttavia, tali tensioni affondano le proprie radici in una fase anteriore, poiché le dispute relative all’esazione delle decime risultano attestate già prima dell’avvento dell’assetto comunale e si protrassero per un lungo arco di tempo: dall’acquisizione delle terre arosiane da parte del Monastero Maggiore, avvenuta nel 1134 per cessione della famiglia Cani, sino almeno al 1192. Ancora in quell’anno, infatti, Nazario de Carugo, chiamato a testimoniare in merito alla questione, dichiarava che “habebat plebs de Marliano decimam in ipso loco que vocabatur quarta”, precisando così che un quarto delle decime spettava alla chiesa pievana, mentre la parte restante alla famiglia capitaneale dei Visconti, o per loro conto agli stessi Cani[123a]. Con l’avvento del dominio visconteo a Milano, cominciò per il Monastero un periodo di crisi e declino. La badessa Belengeria della Torre venne esautorata e si ritirò in esilio a Como. Al suo posto venne nominata nel 1320 Marina Visconti[124].

L’analisi dei carteggi tra i nobili possidenti locali ed il Monastero Maggiore, permette d’individuare i principali nuclei familiari de Carugo “possessori di terre, conduttori di beni di enti diversi, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali”, esponenti cioè del “corpo della nobiltà del contado”[125].

Ser Rodolfo de Carugo, detto “Gallia”[126], già abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate, quindi vassallo diretto dell’imperatore, morì tra il 1244 ed il 1249[127]. Ebbe almeno quattro figli: ser Forzanus de Carugo, Giacomo, Boneto e Dulce, quest’ultimo anche detto “Dolcetto” o “Dolzeto” a seconda delle fonti. Ser Forzano ebbe almeno tre figli: Martino, Giacomo e Guglielmo de Carugo. Il 14 aprile 1202 gli esponenti di due fazioni avverse ed in lotta tra loro firmarono una tregua e giurarono fedeltà alla badessa del Monastero Maggiore ed al suo messo Ottone de Giussano. Il giuramento avvenne di fronte a Martino, Giacomo, e Guglielmo di ser Forzano de Carugo, ed a Leone, Manfredo e Bulgaro de Carugo, anch’essi membri della famiglia de Carugo e probabilmente imparentati con ser Forzano ed i suoi figli[128].

Il 25 febbraio 1235 Nazario Pirovano, a nome del Monastero Maggiore, concesse in locazione a Dolcetto figlio di ser Rodolfo de Carugo tutte le terre, i prati, le selve e i boschi che un tempo avevano tenuto Soldano de Carobio ad Arosio e nelle località vicine[129].

Nell’agosto del 1239 la badessa Mattea Pirovano, per tramite del suo procuratore Giacomo de Colzago, ammonì ser Rodolfo de Carugo, Ambrogio Tanzii e tutti i nobili e vicini di Arosio, che se non avessero rinunciato alla loro volontà di eleggere il nuovo cappellano delle chiese di Arosio, in contrasto con la nomina già indicata dalla badessa, questa si sarebbe appellata all’arcivescovo di Milano, al legato pontificio o addirittura direttamente al Papa[130].

Il 23 gennaio 1243 si evidenziano gravi liti pendenti presso i consoli di Milano tra il Monastero Maggiore, e ser Rodolfo de Carugo ed uno dei sui figli[131].

Mercoledì 15 settembre 1249 i fratelli Giacomo, Dolce, Forzano, ed il loro nipote Castellino de Carugo, perfezionarono tre contratti di permuta con la badessa Mattea Pirovano. Nel primo documento si specifica che la badessa diede ai figli di ser Rodolfo undici appezzamenti di terreno ed in cambio ottenne una “pecia” di terra situata nel comune di Arosio ed una “pecia” di brughiera di dieci pertiche[132]. Dal secondo atto emerge che gli stessi fratelli abitavano già a Casate nei pressi di Arosio. In questa occasione la badessa diede ai figli di ser Rodolfo undici appezzamenti di circa ventotto pertiche ed in cambio ottenne due “peci” di terra, per un totale di ventinove pertiche. In entrambi gli atti, ser Gregorio e ser Enrico de Gluxiano compaiono come proprietari di beni confinanti[133]. In base al terzo ed ultimo atto perfezionato il 15 settembre 1249, “Giacomo, Dolce e Forzano de Carugo, figli del defunto ser Rodolfo de Carugo, agenti per sé e per loro nipote Castellino, effettuano un cambio con la badessa del Monastero Maggiore di Milano, la quale ricevette alcune pecie di terra e di brughiera situate nel territorio di Arosio e di proprietà del solo Giacomo, ottenendo tutti e tre di essere investiti a massaricio di alcuni detti appezzamenti. I figli del defunto Petracio de Gluxiano sono documentati quali proprietari di beni confinanti”[134]. Alle prime due trattative, i fratelli de Carugo sono accompagnati da un notaio anch’esso appartenente alla stessa famiglia: Guglielmo Rubeo de Carugo.

Dolce de Carugo, figlio del fu ser Rodolfo, compare quale testimone in un atto di permuta tra il Monastero Maggiore ed alcuni membri della famiglia de Gluxiano (Giussano) datato venerdì 27 marzo 1254 “in castro loci de Aroxio”[135]. Anche suo fratello Giacomo de Carugo presenzierà in qualità di testimone in due atti tra il Monastero Maggiore e la famiglia Giussani, entrambi risalenti a mercoledì 8 luglio 1254, ed anch’essi rogati presso il castello di Arosio[136]. In uno dei due atti fu presente il pronotaro Ugo Iudex de Carugo del luogo di Arosio.

Trascorso circa un mese dalle vicende che incomberono sulla famiglia Giussano, nelle giornate del nove e dieci settembre del 1254, Forzano de Carugo figlio del fu Ser Rodolfo de Carugo, compare quale testimone o possidente di proprietà limitrofe in quattro degli otto atti di sequestro indetti per conto del Monastero Maggiore di Milano, su ordine di Giacomo Guarino, giudice e assessore del podestà. Il nove settembre, Brocardo de Cantono servitore del comune di Milano, immette Ruggero de Pirovano procuratore del monastero in possesso di un sedime nel luogo di Arosio di proprietà dei fratelli Pietro Giovannibello e Ugone Isembardi, accusati d’esser debitori del Monastero. Nello stesso giorno, sempre in Arosio, il monastero requisisce l’abitazione di Alberto de Castello e un sedime di proprietà dei fratelli Vicinolo e Gerardo detti de Lambrugo, tutti accusati d’esser debitori del monastero. Infine, il giorno successivo il sequestro è posto sulle proprietà di Dusio de Carubio confinanti con quelle di alcune delle famiglie facenti parte della consorteria. Infatti, nel descrivere i confini delle terre sequestrate, si fa menzione dei possidenti limitrofi, i quali includono lo stesso Forzano de Carugo, la famiglia Casati nella persona di Guidonis de Cassate figlio di ser Rugerio, nonché la famiglia Giussani con ser Tommaso de Giussano, possidente, già coinvolto nelle vicende sopradescritte, e domini Leonis de Gluxiano de loco Gluxiano tra i testimoni[137].

In questo contesto di conflittualità e di ingerenza da parte del Monastero Maggiore, Forzano de Carugo chiamò alle armi gli uomini di Carate e capitanò l’attacco armato al castello di Arosio. Preso possesso del castello, corsero il borgo ed assaltarono la casa del rappresentante del Monastero Maggiore. Minacciato di morte il gastaldo, sequestrarono il bestiame e si allontanarono indisturbati[138].

Fu forse anche grazie al proprio intervento manu armata che Ser Forzano de Carugo assistette nelle vesti di testimone in un atto risalente a domenica 2 gennaio 1256, per tramite del quale Rainaldo de Carrobio di Arosio, gastaldo del Monastero Maggiore di Milano, fece delle concessioni ai consoli di Arosio e Bugonzo[139]. Ad ogni modo, negli anni che seguirono le stesse tensioni emersero nuovamente. Lunedì 29 marzo 1260, ser Forzano agirà sempre in qualità di testimone in un atto di requisizione da parte del Monastero Maggiore di Milano, il quale richiese che Anselmo de Carugo e suo fratello Alberto, entrambi figli di ser Ruggero de Carugo, restituissero alcune “pecie” di terra collocate in Arosio per un totale di circa quarantatré pertiche[140]. Anselmo de Carugo ebbe lunghi rapporti con il Monastero Maggiore, per il quale fu testimone in un interessante atto d’investitura risalente a lunedì 10 marzo 1214, nel quale si menziona il fatto che il Monastero avesse recentemente riacquisito la propria signoria sul territorio di Arosio come risultava “dall’instrumentum di vendita fatto dalla Badessa ad Onrico e Iacobo de Gluxiano”[141].

Il 21 novembre del 1262, alla presenza di Ruggero Marcellino console di giustizia di Milano, per conto di Pietro, cappellano della chiesa di S. Nazaro di Arosio, Beltramo Caginosso, servitore del comune di Milano, riferisce di essersi recato presso Carugo alla dimora di Gasparini Petriniati de Carugo e di Girardi de Carugo per sequestrarne i beni, essendo essi accusati d’esser debitori della stessa chiesa, ma di non aver potuto procedere causa loro assenza. Ugualmente accusato fu anche Benazii de Casati dimorante alla Cassina de Cassate[142].

Il notaio Bellotto de Carugo figlio di ser Imblanado, nella giornata di domenica 5 aprile 1243 “in platea”, alla presenza dei servitori del Comune di Milano, redò le disposizioni ai consoli e a tutti i vicini del luogo di Arosio “per riattare e fare manutenzione al fossato ed al muro del castello”.

Un ultimo atto risalente a venerdì 26 aprile 1247 identifica due ulteriori nuclei familiari: Beltramo de Carugo e suo fratello, figli di ser Giordano (Yordanus) de Carugo; e Guido de Carugo figlio di ser Borgarius in qualità di testimone. Riunito l’intero capitolo del Monastero Maggiore, Beltramo diede alla badessa Mattea sei appezzamenti di terra di circa ventidue pertiche situati ad Arosio, ed in cambio ne ottenne nove di circa quarantaquattro pertiche collocati a Pozollo[145].

Nel 1262 Tommaso de Giussano risulta bannito dal monastero[146].

A partire dal 15 maggio 1271, Castellano de Carugo, abitante a Incasate, ebbe numerose controversie giurisdizionali con la badessa Agnese dell’Orto “occasione honoris et districtus”. Le liti si trascinarono per svariati anni, finché nel 1276 l’arbitro Francesco dell’Orto intimò Castellano de Carugo a non contestare la giurisdizione della badessa. Il fatto che Francesco dell’Orto prese le parti della badessa non dovette sorprendere essendo questi stretti da legami di parentela[147]. L’11 novembre 1286 Castellano de Carugo vendette al Monastero Maggiore un sedime con edifici, aia, corte e orto nel territorio di Arosio per 19 lire di terzoli[148].

Nel 1273 ser Guido de Carugo, abitante a Milano nei pressi di porta Comacina, fece ricorso ad Aliprando Visconti, vicario generale dell’Arcivescovo di Milano, affinché condannasse la badessa del Monastero Maggiore a restituirgli la propria casa nel Castello di Arosio[149]. Ser Guido sembrerebbe esser deceduto in quello stesso anno, lasciando la propria casa al figlio Repollo[150].

Il Monastero di San Vittore di Meda

Il 12 giugno del 1277 nei pressi di Pozzolo Inferiore situato tra i territori di Cascina La Guardia e Brenna, alla presenza di Ansaldo de Aviano giudice ed assessore del podestà di Milano, Azone de Marnate, servitore del comune, riferisce di essersi recato a seguito della petizione della Badessa del Monastero di Meda, a stimare e sequestrare le rendite delle terre di proprietà dei fratelli Ruggero ed Anselmo de Carugo, figli di Ianuarii de Carugo, accusati d’esser debitori nei confronti dello stesso monastero. Iacobum de Brena, “loco potestatis loci de Brena”, ossia signore di Brenna, ed il Console di Pozzolo Inferiore Iacobino de Carugo si rifiutano di eseguire quanto intimato dal giudice di Milano, ossia di consegnare al Monastero di Meda le rendite requisite dalle terre appartenenti ai fratelli de Carugo. Una simile intimazione fu consegnata anche al Console di Monticello Guidotum de Carugo. Trascorsi tre giorni, continuando Iacobum de Brena e Iacobino de Carugo a rifiutarsi di collaborare, essi vengono multati dal comune di Milano. Negli stessi giorni il monastero di Meda è in contradditorio anche con la famiglia dei Della Torre, accusati di usurpare i diritti del monastero sul comune di Nobile, da essa sottratti con la forza al tempo della battaglia di Desio[151].

Il Monastero di Sant’Apollinare

Il monastero femminile di Sant’Apollinare in Milano rappresenta una delle più antiche fondazioni monastiche cittadine del primo Duecento, sorto nell’area orientale della città, lungo l’asse dell’attuale via Sant’Eufemia–Santa Sofia, per iniziativa dell’arcivescovo Enrico Settala intorno al 1222–1224, su istanza di compagne della beata Agnese, sorella di santa Chiara d’Assisi, ed è tradizionalmente considerato il primo monastero femminile milanese a professare stabilmente la regola francescana in forma claustrale. Ad esso furono progressivamente aggregati i beni del monastero femminile di osservanza agostiniana del Comune di Oreno, attestato nelle fonti duecentesche nella forma Opreno[151a], ove emerse una controversia tra Sant’Apollinare e la comunità locale, commune nobilium et vicinorum, a risolvere la quale il 30 maggio 1292 venne inviato, in nome dell’arcivescovo Ottone Visconti, il vicario generale Omiabene, canonico della chiesa di Ravenna. Nel suo intervento nominò esplicitamente i principali esponenti dell’élite locale, rivolgendosi formalmente “ai diletti in Cristo Ariberto de Opreno e Apoldo Lanzono, consoli dei nobili e dei vicini del predetto luogo di Opreno”, nonché a “Guiberto de Opreno, Giovanni detto Brigata, Tantino de Carugo, […] consiglieri di quel luogo” (la famiglia de Opreno è attestata fin dal 1198 tra i capitanei e i valvassori del territorio milanese). Dal testo emerge che i consoli e i consiliari di Oreno esercitavano pienamente il controllo sulle proprie terre, in quanto espressione di un potere legittimo fondato sullo status nobiliare e sull’autonomia comunitaria, ma intervenivano anche sulle terre del monastero, compiendo atti quali l’espulsione del massaro monastico, l’interdizione del lavoro agricolo, l’abbattimento di alberi e vigne, il danneggiamento di raccolti e case, l’imposizione di fabula – ossia divieti e ordini informali – e, più in generale, l’impedimento della gestione ordinaria dei fondi monastici; comportamenti che presuppongono un controllo di fatto sul territorio nel suo complesso, non limitato alle sole terre comunali o private, ma esteso anche ai beni ecclesiastici presenti nel distretto. Il vicario generale minacciò la nobiltà rurale di scomunica e di interdetto territoriale[151b]; in questa prospettiva, il rifiuto dei nobili e notabili di Oreno di riconoscere la giurisdizione del monastero di Sant’Apollinare appare strutturalmente analogo ad altre controversie note nel territorio brianzolo e milanese, come quella che coinvolse la famiglia de Carugo nei rapporti con il Monastero Maggiore di Milano.

Infine il 27 gennaio del 1309, Anrighino de Carugo figlio di Maffeo de Carugo abitante in Casate abiura di fronte all’inquisitore per eresia e gli viene imposta la pena delle croci[152].

Napo Torriani in ginocchio implora la pietà del vescovo Ottone Visconti raffigurato a cavallo. Sullo sfondo gli scontri armati tra cavalieri e fanti della Battaglia di Desio. Ciclo di affreschi della Sala di Giustizia, Rocca Borromea di Angera (Varese).

La lotta per il dominio su Milano tra i Visconti e i Della Torre segnò, con la vittoria dei primi, la fine dell'esperienza comunale a Milano e l'inizio dell'epoca delle signorie. Nel gennaio del 1277, i de Carugo, così come le altre famiglie appartenenti alle consorterie del contado, acerrime nemiche dei regimi di popolo, entrarono trionfatrici in città al seguito dell’arcivescovo Ottone Visconti[153].

Con l’avvento dei Visconti, i de Carugo riuscirono finalmente ad introdursi stabilmente nelle sfera politica, economica ed accademica milanese, conquistandosi e mantenendo per secoli ruoli di grande prestigio. Alcuni rami della famiglia ebbero anche ragguardevole successo nella mercatura, affermandosi sia a Milano che oltre i confini del ducato, in particolare nei territori dell’attuale Svizzera, Austria e Francia (Lione).

Complessivamente, questi furono i secoli nei quali la famiglia de Carugo, originariamente ascrivibile a quella nobiltà rurale del contado strettamente legata ai valori ed alle prospettive dell’antica nobiltà feudale, divenne gradualmente una famiglia patrizia cittadina dalla nobiltà decurionale (consolare). A suggello della sua nuova identità, il 20 aprile 1377 la famiglia de Carugo venne ascritta nella Matricula nobilium familiarum Mediolani, ossia nella lista delle duecento famiglie patrizie milanesi per le quali era stabilito il diritto esclusivo all'Ordinalato della Metropolitana di Milano.

I primi membri della famiglia de Carugo ad essersi trasferiti nella città di Milano sembrerebbero essere stati ser Guido de Carugo e suo figlio Repollo, che in un atto del 1273 sono registrati nei pressi di porta Comacina: “qui modo habitat in civitate Mediolani, in burgo porte Cumane”[154].

E fu così che "el locho da Carugo", borgo dal quale ebbero il nome e l’antica origine, e del quale furono per secoli feudatari, sfuggì al controllo famigliare, e a partire dal 1450 venne sottoposto alla giurisdizione del Vicariato di Mariano[155], poi affidato alla famiglia Marliani, ed infine infeudato a Lucia Marliani, cortigiana ed amante del duca Galeazzo Maria Sforza, con atto d’investitura del 13 giugno 1476[156].

Si elencano di seguito solo alcuni dei molteplici personaggi notabili della nobile famiglia de Carugo, in ordine cronologico e, ove vantaggioso, raggruppati per contesto, fonte, posizione sociale o professione.

Membri dell’Ordine sacro e degli Ordini Monastici: secoli dal XIII al XVI

Il presbitero Francinus de Carugo il 14 giugno 1296, convocato e congregato l’intero Capitolo dall’Arciprete del Duomo di Monza, Avvocato degli Avvocati, e viste le sue qualità di uomo sapiente e discreto, è eletto a capo di tutta la “Decumania” monzese, nonché destinatario di tutti i benefici ad essa pertinenti[157]. La leggenda vorrebbe che a distanza di quattro anni dalla sua nomina, nel 1300, s. Elisabetta e la regina Teodolinda apparvero al chierico Franzio de Gluxiano, ossia ad uno dei preti della stessa decumania, mostrandogli ove rinvenire antiche reliquie[158].

Il 14 agosto 1346, Johanolus de Carugo, in considerazione della propria età avanzata, lascia spontaneamente la propria posizione quale Ministro dell’Ospedale San Bernardo del Terzo Ordine degli Umiliati di Monza[159]. L’8 febbraio 1378 Franzolino de Carugo è frate presso lo stesso ente[160].

Romirolo da Carugo intorno al 1390 fu rettore dell’Ospitale di S. Damiano, ossia del pio istituto limosiniero, anche detto Hospitale Pauperum, pertinente alla Chiesa di San Damiano di Milano. Venne sostituito dal prete Coradosio Foppaa nel 1400 circa[161].

Il 25 gennaio 1435 Papa Eugenio IV per sua volontà ordina che Domina Caterina de Carugo, già Madre Monaca del Monastero Senator di Pavia, “d'ottima e santa vita”, sia trasferita a Piacenza e consacrata prima Badessa del Monastero di San Girolamo[162].

Georgio de Carugo “uomo nobilissimo” appartenente al Monastero di San Celso in Milano, il 3 marzo del 1461 si oppone al decreto dell’arcivescovo per la demolizione della chiesa di Santa Tecla[163].

In una lettera del 16 novembre 1458, figura Paolo Carugo presbitero della diocesi di Milano presso la canonica di San Bartolomeo extra muros (Milano)[164].

Infine, nel 1488 Anastasia de Carugo è Superiora del Capitolo del Convento femminile di S. Domenico di porta Ticinese, parrocchia di S. Michele ad Clusam, presieduto dalla Priora Elisabetta de Cerutis[165]. Nel 1495 papa Alessandro VI stabilì il passaggio del convento alla cura degli osservanti della basilica e santuario di Santa Maria delle Grazie[166], ove negli stessi anni Leonardo da Vinci realizzava nel refettorio dell’adiacente convento, su commissione di Ludovico il Moro, il dipinto parietale rappresentante l’Ultima Cena.

Famigliari Ducali

In una sua missiva del 22 novembre 1368, Galeazzo II Visconti si lagna coi fratelli Guido e Ludovico Gonzaga, Signori di Mantova, dei mali trattamenti usati a un mercante monzese in Mantova. Per risolvere la questione, invia presso la corte dei Gonzaga Raynerium de Carugo, famigliare ducale, raccomandandone la piena fiducia[167].

Il duca di Milano Filippo Maria Visconti il 7 luglio 1425 ordina al famigliare ducale Bernardo da Carugo di recarsi urgentemente presso Cristoforo da Lavello, condottiere d’armi al servizio del duca di Milano, appartenente alla nobile famiglia dei Capitanei de Lavello, affinché egli si rechi al più presto con i propri associati a supporto delle operazioni militari viscontee in Romagna. La rivalità tra Cristoforo da Lavello e Francesco Sforza rendeva difficile a Filippo Maria Visconti la scelta di un comandante delle truppe milanesi in Romagna, in quanto Cristoforo non era disposto a rimanere al servizio milanese se la scelta fosse caduta sullo Sforza[168].

Il 25 giugno 1426 Bernardo da Carugo riceve copia delle lettere ducali attestanti la sua posizione di famigliare ducale presso la corte di Milano e gli ordini che esso deve trasmettere nelle diverse città del ducato, per sollecitare la requisizione di fanti ed il loro celere invio a Brescia. Gli ordini del duca di Milano sono categorici: “A Bernardo da Carugo obbediscano circa quanto imporrà per un più celere soccorso del campo”. Il da Carugo presentò le sue lettere a Como il primo luglio[169].

Da un documento conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sappiamo che l’8 febbraio 1444 Dominus Giovanni de Carugo, detto “Zanono”, nobile notaio residente nei pressi della parrocchia di Santo Stefano in Nosiggia, si obbligò nei confronti del mercante-banchiere milanese Stefanino Taverna, figlio di Marco Taverna, congiuntamente al proprio parente Cristoforo de Carugo, figlio di Ambrogio [170]. Nel mese di marzo del 1450, Francesco Sforza estese compensi e benefici a coloro che appoggiarono la sua ascesa al potere; in questo contesto, Giovanni de Carugo il 6 marzo venne eletto a capo dell’Ufficio delle Vettovaglie con la carica di Giudice[171]- Non sorprende pertanto che di lì a pochi giorni, l’11 marzo 1450, Giovanni de Carugo presiedette all’Assemblea Generale che ratificò il definitivo passaggio dei poteri nelle mani di Francesco Sforza[172]. Negli anni che seguirono, l’influenza di Giovanni de Carugo presso la corte sforzesca dovette indubbiamente consolidarsi. Attorno al 1458 infatti, Giovanni appare nelle vesti di famigliare ducale nelle memorie del pellegrinaggio in Terra Santa compiuto dal marchese di Castelnuovo Scrivia Roberto Sanseverino d’Aragona, condottiero al servizio degli Sforza. In particolare, D. Giovanni de Carugo in quel tempo servì come emissario di Roberto di Sanseverino presso la corte sforzesca[173]. Non riuscendo ad incontrarsi direttamente presso Palazzo Foscari a Venezia, D. Giovanni de Carugo riesce comunque a confermare, per tramite di Marchese da Varese, ambasciatore di Francesco Sforza a Venezia, “del bene stare de li presati Ill.mi S.re Duca de Milano, M.na Duchessa et soy figlioli et cossi de tutti quelli de loro case”[174].

Grecininus de Carugo e Paullinus (Paolino) de Carugo sono menzionati negli elenchi dei famigliari della corte ducale di Milano per l’anno 1408[175]. Grecininus figura nella lista de “Nobiles familiares et officiales de Curia nostri illustrissimi principis”, ossia dei nobili familiari e ufficiali della curia degli illustrissimi principi, quindi sembrerebbe essere al seguito sia del duca Giovanni Maria Visconti che della duchessa Antonia Malatesta di Cesena. Paolino invece sembrerebbe essere specificatamente al seguito della sola duchessa, essendo egli trascritto nel registro de “Nobiles familiares et officiales commorantes in Curia Illustriss. Et Eccellentiss. Dominae Ducisse Mediolani”, ossia nel registro dei nobili familiari e ufficiali residenti presso la corte dell’illustrissima ed eccellentissima duchessa di Milano[176]. Lo stesso Paolino de Carugo il 28 giugno del 1400, vendette alla duchessa di Milano Caterina Visconti, madre di Giovanni Maria, una casa in Pavia nella parrocchia di San Pietro al Muro per duecento fiorini aurei[177]. L’atto di vendita fu rogato da Giovanni de Oliariis, il più importante tra i notai viscontei, il quale ebbe l’onore di trascrivere le ultime volontà del duca.

Signori del Tribunale di Provvisione

Guglielmolo de Carugo nel 1391 venne nominato dal Signore di Milano Gian Galeazzo Visconti tra i Dodici Signori del Tribunale di Provvisione. Il Tribunale di Provvisione venne creato dall’arcivescovo Ottone nel 1277 e costituiva il più alto centro direttivo della città e del ducato con competenze in fatto di ordine pubblico, vettovagliamento, regolamentazione delle attività economiche, politica tributaria e assistenza pubblica, alle dirette dipendenze del Signore e poi duca di Milano[178]. Da un atto del 12 gennaio 1369 sappiamo che Guglielmolo era figlio di Beltramo de Carugo e fece procuratore suo fratello Giovannolo[179]. Giovanni de Carugo, figlio di Guglielmo, attorno alla metà del Quattrocento si spostò “in loco Castellino Plebis Incini” ossia a Caslino d’Erba, in provincia di Como, ove operò in qualità di notaio[180].

Ambasciatori e Vicari

Il 5 gennaio 1305, il conte Filippone di Langosco, governatore dei Milites, del Popolo e dei paratici di Pavia, assieme al proprio vicario Morando Carugo, al proprio sindaco e procuratore Francesco Oltrana, e al podestà Giovanni Battista, sottoscrissero un compromesso con Federico di Armellina, procuratore di Bochacio da Cairo, podestà di Dertona (Tortona)[181].

Nel 1337 il conte Aimone di Savoia acquistò dal Vescovo d’Ivrea i diritti signorili di sua spettanza su parte del Monferrato[182]. Vennero così a crearsi delle tensioni tra Ivrea e la viscontea Vercelli per il controllo di Piverone e Palazzo. La pericolosa contesa venne risolta tra il 6 ed il 15 maggio 1337 grazie agli incontri tra i rispettivi ambasciatori: uno dei due ambasciatori incaricati a trattare a nome del Signore di Milano Azzone Visconti e del Comune di Vercelli fu Druetto de Carugo[183]. Suo figlio Masiolus de Carugo nel 1350 fu Notaio Imperiale.

Podestà

Nel secondo Quattrocento, località come San Colombano al Lambro, Guastalla e Casalmaggiore esemplificano come il Ducato di Milano organizzasse il proprio controllo politico, giudiziario e militare nei territori di frontiera. In questi centri – diversi per storia istituzionale ma accomunati da una forte presenza dell’autorità ducale – le funzioni chiave erano regolarmente affidate a ufficiali di provata fiducia. In tale contesto si colloca la presenza di esponenti dei de Carugo, antica famiglia lombarda del patriziato milanese, inserita nel circuito delle magistrature ducali – fra cui quella podestarile – e impiegata nei centri politicamente più esposti del dominio visconteo-sforzesco. Giovanni de Carugo, detto “Zanone”, è attestato come podestà di San Colombano al Lambro già dall’aprile del 1478[184], in un contesto in cui il locale castello – riconosciuto come presidio di primo piano già dai Visconti – aveva alle spalle una storia secolare di importanza strategica. Il sito, infatti, dominava fin dall’antichità i principali assi viari e fluviali della regione: le vie commerciali romane, i collegamenti tra Milano, Pavia, Lodi e Piacenza, e il sistema dei fiumi Lambro, Adda e Po. Questa combinazione di elevazione naturale, controllo dei transiti e continuità insediativa rese la collina un punto di osservazione e difesa cruciale fin dall’epoca pre-romana, rafforzato nel 1034 dal castello di Ariberto d’Intimiano e poi rifondato dall’imperatore Federico Barbarossa nel 1164.

La successiva ricostruzione viscontea del XIV secolo consolidò definitivamente il ruolo del castello come uno dei più vasti apparati difensivi dell’Italia settentrionale: un complesso articolato, paragonabile per ampiezza alle rocche di Pavia e Milano, con doppia cinta muraria, oltre diciassette torri e un ricetto abitato, nodo dinamico tra giurisdizione civile, fiscale e militare. Non sorprende, quindi, che la Signoria viscontea e poi quella sforzesca vi mantenessero un controllo serrato, investendo costantemente nella manutenzione delle strutture e nella selezione degli ufficiali preposti alla podesteria.

In questo quadro s’inserisce pienamente la figura del podestà Giovanni de Carugo. La torre de’ Gnocchi, sede del podestà e del suo vice per tutto il Quattrocento e oltre, era al tempo stesso abitazione del magistrato, luogo di riunione del consiglio comunale e spazio di raccordo tra il potere ducale, gli interessi del Comune e le prerogative dei certosini, proprietari dell’immobile. Le frequenti dispute relative alla proprietà, ai diritti d’uso, alla gestione della parte superiore della torre e alle sue funzioni in caso di guerra rivelano quanto la struttura, ed il suo apparato podestarile, fossero fondamentali al fine di garantire la stabilità di un territorio conteso e militarmente vitale[184a].

Castello di San Colombano, veduta della Torre de’ Gnocchi, nucleo più antico del castello e residenza del podestà Giovanni de Carugo.

Di Iolanda Pensa - Opera propria,

CC BY-SA 3.0,

From Wikimedia Commons Date 2022 Feb. 27

La stessa logica si ritrova a Guastalla, centro strategico lungo il Po la cui importanza politica si consolidò a partire dal Trecento, quando i Visconti investirono i Torelli del titolo comitale. La contea, pur territorialmente ridotta, occupava una posizione di grande valore: frontiera naturale tra le sfere d’influenza di Mantova, Parma, Reggio e Milano, crocevia dei traffici fluviali e terrestri della pianura padana e punto di controllo dei guadi più sensibili del Po. Il castello, ampliato e fortificato in più riprese, custodiva non solo la residenza comitale, ma anche il cuore amministrativo e giudiziario del territorio. Luigi de Carugo fu eletto Podestà di Guastalla nel 1480, ed in quanto tale fu garante dell’ordine pubblico, della giustizia e delle relazioni formali del conte con Milano, assumendo così un ruolo cruciale in un territorio soggetto a forti pressioni esterne. Nel 1483, nell’ambito del conflitto tra i Torelli, conti di Guastalla, e Rossi di Parma, si distinse nell’efficace custodia e monitoraggio delle vie e dei passi, impedendo così per mesi l’avanzata dell’esercito veneziano alleato dei Rossi [185]. L’efficacia della sua azione risulta tanto più significativa se si considera che il Po, in quell’area, costituiva uno dei corridoi operativi più esposti agli attacchi e alle manovre degli eserciti impegnati nello scacchiere padano [185a].

L’esperienza maturata nella difesa territoriale si riflette anche nel ruolo diplomatico che Luigi esercitò negli anni successivi. Il 9 gennaio 1500 il conte di Guastalla Achille Torelli inviò il Podestà Luigi de Carugo, scortato dal condottiero Jacopo Cignacchi, in qualità di suo ambasciatore presso la Serenissima Signoria di Venezia, al fine di stringere un’alleanza militare e di definirne i dettagli. La missione si collocava in un momento delicatissimo, a tre mesi dall’inizio dell’assedio di Novara, nel quale Ludovico Maria Sforza verrà poi catturato dai francesi. Il Podestà Luigi de Carugo, a nome del conte Torelli, si impegnò ad inviare rinforzi alla Repubblica di Venezia.[186]

A Casalmaggiore, infine, l’ordinamento comunale conferma l’inserimento diretto della comunità nella sfera milanese: il podestà inviato da Milano esercita giurisdizione civile e criminale sulla terra e sulle ville soggette, riceve giuramento dei consoli, abita in una casa fornita dalla comunità e interviene stabilmente nell’amministrazione locale. Questa struttura istituzionale, rigidamente ancorata ai modelli amministrativi del Ducato, spiega perché la comunità abbia potuto adottare o riprodurre lo stemma dei de Carugo, lo stesso registrato negli stemmari milanesi: un segno dell’autorità podestarile e della proiezione del potere ducale sul Po.

Considerati insieme, questi elementi delineano con chiarezza il ruolo svolto dai de Carugo come podestà ducali nei punti più sensibili dell’Italia padana tardomedievale. Da San Colombano a Guastalla e Casalmaggiore, la loro presenza non è episodica, ma parte integrante della politica milanese di controllo del territorio. [186a].

Stemma della famiglia de Carugo adottato dalla Comunità di Casalmaggiore. Una scelta dettata presumibilmente dall’influenza del loro podestà milanese esponente della medesima famiglia.

Fogli estratti dallo Stemmario Archinto, seconda metà del XVI secolo. Archivio Storico della Città di Lugano, Fondo del Patriziato di Lugano.

copyright ©CittàdiLugano

Cancellieri

Il cancelliere Francesco Carugo, il 6 ottobre del 1451, invia una missiva da Lodi per conto del conte Gaspare da Sessa, all’attenzione del duca di Milano Francesco Sforza[187].

I de Carugo di Valtellina